👨用户标签搭建:精准定位用户,提升体验

随着经济增速放缓,人口红利逐渐消失等原因,企业首要的运营目标已经由发掘潜在客户转向为存量客户的价值挖掘,所以要了解用户并为其提供个性化的体验已经成为成功的关键。用户标签是一种有力的工具,可以帮助企业更好地理解用户需求、行为和兴趣,从而提供更具吸引力的产品和服务。

一、概念定义

| 特点 | 用户标签(User Segmentation) | 用户画像(User Persona) |

|---|---|---|

| 定义 | 根据用户属性或行为将用户分组。 | 对特定用户类型的深入描述。 |

| 目的 | 更好地理解用户群体,定制内容。 | 更好地理解和满足目标用户需求。 |

| 应用领域 | 市场营销、广告、数据分析。 | 产品设计、用户体验改进、市场定位。 |

| 数据属性 | 用户属性,如性别、年龄、兴趣。 | 用户信息、需求、痛点、目标。 |

| 代表性 | 代表用户群体,不涉及个别用户。 | 代表虚构的、典型的特定用户类型。 |

| 关注点 | 统计数据、群体行为、趋势。 | 用户情感、行为、期望。 |

| 用途示例 | 将用户分为不同市场细分,以定制广告。 | 创建虚构用户,帮助团队以用户为中心思考。 |

| 关键优势 | 提供广告和内容的个性化定制。 | 帮助产品和服务更好地满足用户需求。 |

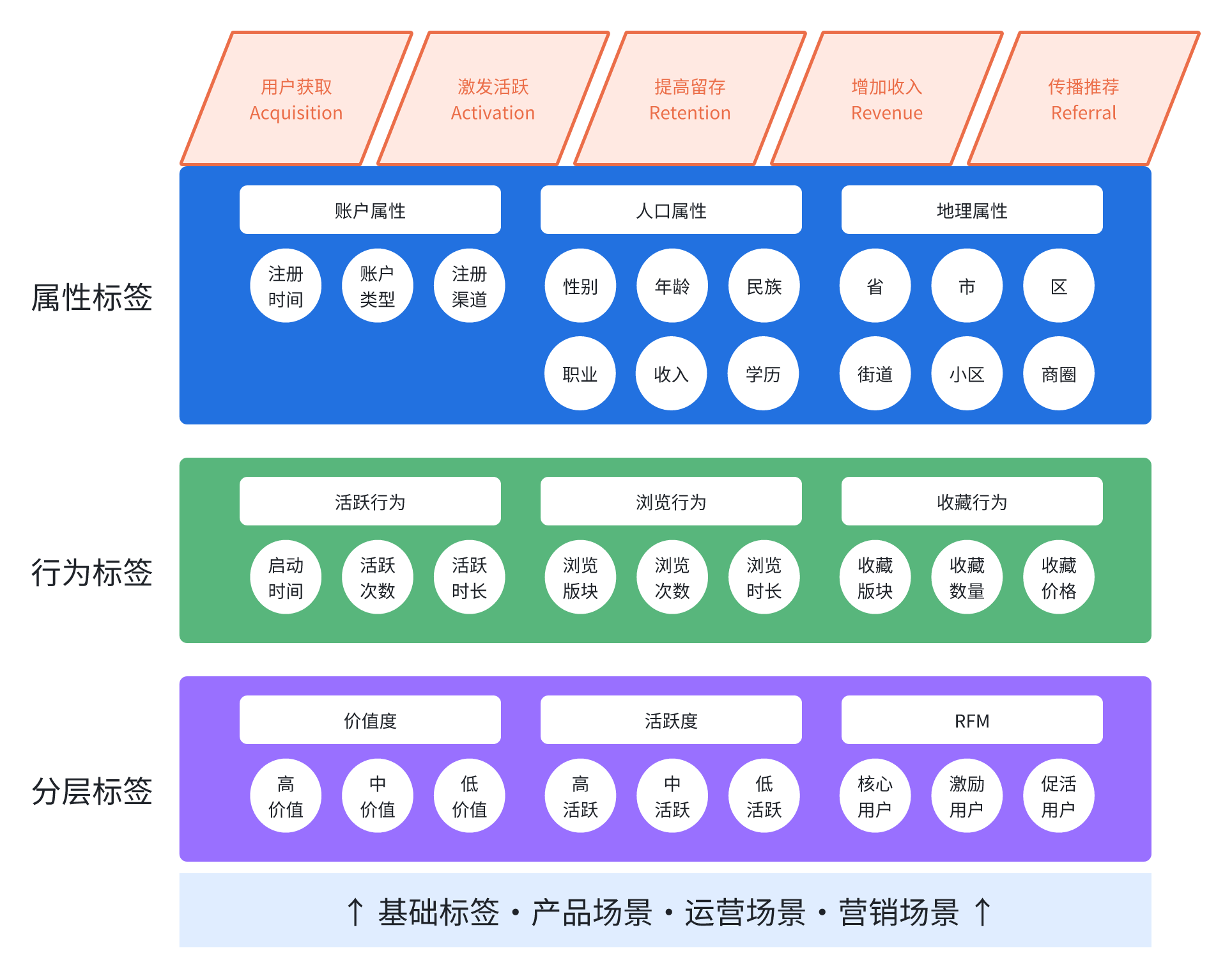

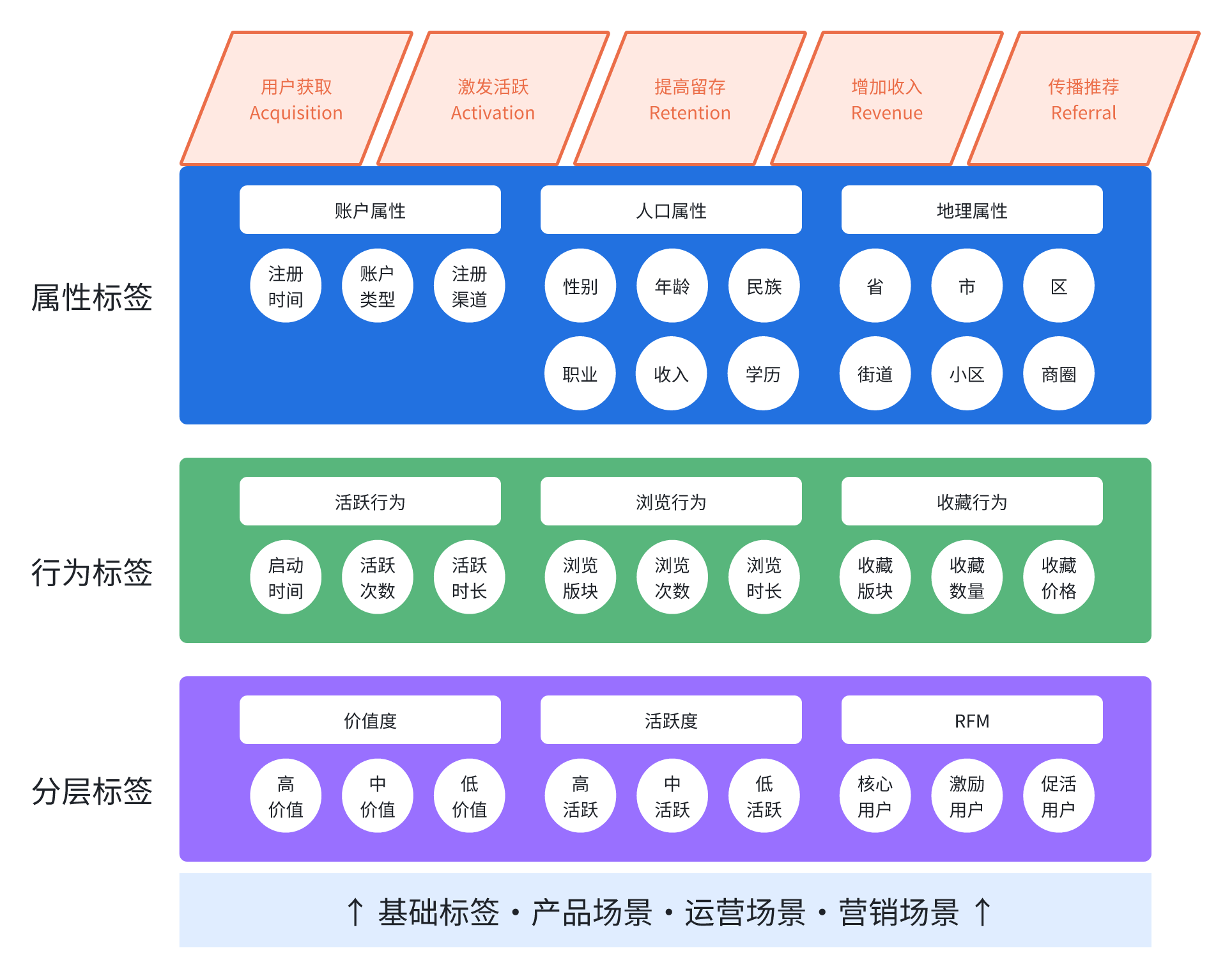

二、用户标签 层次结构要清晰

在对用户标签体系进行分类时,遵循两个重要的原则:

原则一:以用户为中心

因为用户标签完全是为了描述用户,所以用户标签的主体只能是用户。

原则二:基于业务场景进行归类

如果用户标签体系是我们观察用户的角度,那么角度的选择应该站在不同的运营场景下。具体将什么用户标签归类至哪个分类,应该考虑与场景的关联性。

目前主流的用户标签体系结构都是层次化的,通过标签的分类层次结构归纳不同业务部门、场景下的标签集合。根据公司的不同需求,用户标签体系通常会被分为几个大类,每个大类下再进行逐层细分。在建设用户标签体系时,我们只需构建最下层的用户标签,就能映射到上一层的用户标签。

三、用户标签 命名要规范

用户标签通常是要开放给所有业务部门共同使用的,因此,统一的用户标签的规范非常重要。

尽量不要出现近似的,重复的;

如:全天营业、24小时营业、全年无休、7*24营业

3.1.规范标签五大标准:

1. 标签名称

标签名称应该直观、准确,让人一眼就能理解指代的是什么。

2. 标签类型

标签类型一般可以分为静态标签、动态标签,或分为事实标签、统计标签、规则标签、挖掘标签。

3. 标签设定

标签是如何执行计算归类的?计算的基准的条件?是否可再次归类重组?

4. 标签取值

标签的取值类型是什么,关系到如何使用这些标签,及展示归类。

5. 标签权限

不同业务角色,谁来管理标签、谁来使用标签,需要明确权限。

四、用户标签 应用场景

通常企业会将用户标签体系应用到以下的三类场景:

1. 产品型

将建立的用户标签体系作为系统/项目的数据集合部分。如围绕企业内用户主题的CRM/DMP/数据仓库/数据管理平台的必要组成部分;产品等推荐系统的重要数据组成部分;精准营销应用系统的组成部分;反欺诈系统的识别、匹配及预测功能的基础库等等。

2. 应用型

如广告点击率预测,除出价外构成竞价排名中质量得分的部分要素;流失用户预测,用于构成用户生命周期管理中召回人群定位的分析因素;再或精准营销,挑选最有可能转化的潜力用户,从而通过广告、邮件、信息等方式开展推广活动等等。

3. 分析型

通过原始用户数据进行分析,提炼对象或群体相关特征。可为无显著应用的分析,以整体用户为对象的普遍特征提取的导向性分析,多在宏观用户视角、或业务初期无明显用户特殊属性/行为的场景下;也可为带有问题场景或需求导向型分析,如进行某转化行为的用户特征提取、购买某商品的用户分析等,着重于分析后的应用性。

无论哪种场景类型,用户标签体系都需要根据业务场景和目标进行评估和持续调整优化。

我们常见的评估方式则是A/B Test,以标签为参考的测试组和以业务为导向的对照组进行实验;另外,如分类标签,还可进行基于实际效果对比预测拟定的校验。评估后切勿忽略体系优化,即有评估结果依据的体系建立循环往复。

总之,标签数据越精确,用户画像自然越清晰,运营也就更精准高效,产品才会更得人心。

未来,不了解自己用户的企业,便无法根据用户需求提供恰当的服务,也无法从价值观等方面与用户相匹配。而这样的企业,最终也将被用户抛弃。

- 标题: 👨用户标签搭建:精准定位用户,提升体验

- 作者: xuliyaoPro

- 创建于 : 2025-08-01 00:00:00

- 更新于 : 2025-08-01 00:00:00

- 链接: https://chinapmcc.com/2025/08/01/产品人能力/用户标签搭建:精准定位用户,提升体验/

- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。